goの標準

goでhttpの処理を書きたいときはnet/httpパッケージを使う。

強力なパッケージなので、基本これを使うで、やりたいことの殆どはまかなえてしまうと思う

http.Get(url)

package main import ( "fmt" "io/ioutil" "net/http" ) func main() { resp, err := http.Get("http://www.google.co.jp") if err != nil { fmt.Printf("err: %v", err) } defer resp.Body.Close() b, err := ioutil.ReadAll(resp.Body) if err != nil { fmt.Printf("ioutil err: %v", err) } fmt.Printf("html: %v", string(b)) }

http.NewRequest(url)

単純にGetをするだけであれば http.Get(url) で事足りると思われるが、その他のMethodにも対応させるために、httpクライアントを明示的に作ることも可能

package main import ( "fmt" "io/ioutil" "net/http" ) func main() { req, err := http.NewRequest("GET", "http://www.google.co.jp", nil) if err != nil { fmt.Printf("new request err: %v", err) } client := http.Client{} resp, err := client.Do(req) if err != nil { fmt.Printf("request response err: %v", err) } defer resp.Body.Close() b, err := ioutil.ReadAll(resp.Body) if err != nil { fmt.Printf("ioutil err: %v", err) } fmt.Printf("html: %v", string(b)) }

GAEの標準

GAE/Goでhttpを書きたいときにはちょっと1つ考慮しておかなければいけないことがある。

- GAE/Goでは、GAEのContextを使わないといけない

- 通常のリクエストからGAEのContextを作成し、それを使ってhttpのrequest/responseを実装する

package main import ( "net/http" "io/ioutil" "google.golang.org/appengine" "google.golang.org/appengine/log" "google.golang.org/appengine/urlfetch" ) func init() { http.HandleFunc("/", SampleHandler) } func SampleHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { ctx := appengine.NewContext(r) // GAEのContextを作成する httpClient := urlfetch.Client(ctx) resp, err := httpClient.Get("http://www.google.co.jp") if err != nil { log.Debugf(ctx, "html: %v", err) } defer resp.Body.Close() b, err := ioutil.ReadAll(resp.Body) if err != nil { log.Debugf(ctx, "html: %v", err) } log.Debugf(ctx, "html: %v", string(b)) }

ハマったところ

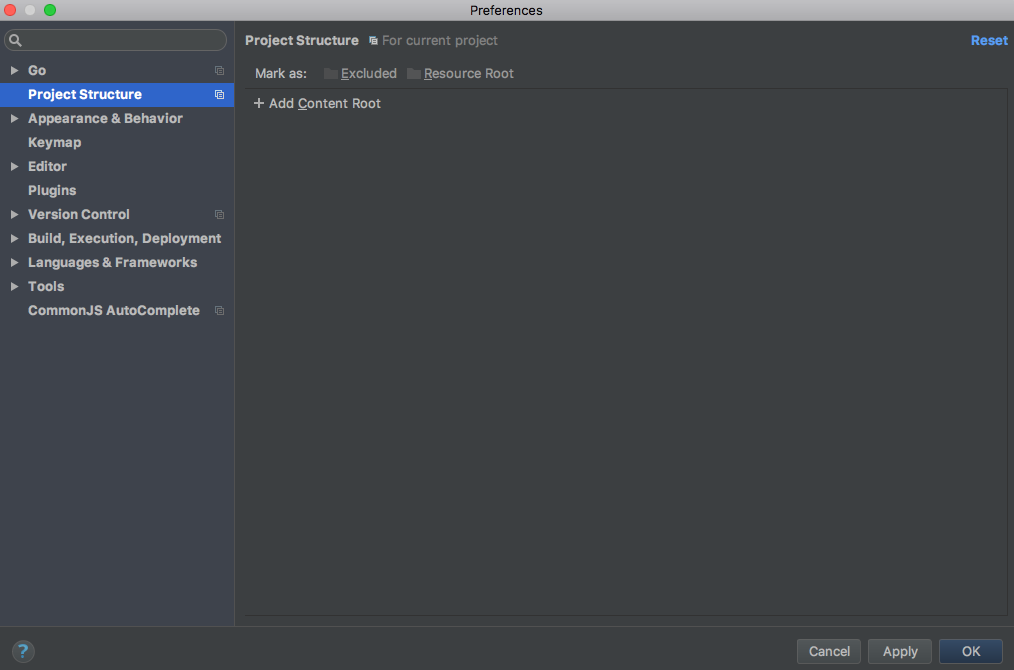

- gaeのプロジェクトの最小構成単位はhandlerを受け付けるgoのファイルとapp.yamlがあること。

- しかし、この2つのファイルは同じ階層においては行けない

- my-project

- app.yaml

- src

- main.go

というディレクトリ構成にする必要がある。

- gaeではmain関数でなく

init()を使う。 main()を使っていた最中にずっと起動後localhost:8080に繋いでも404 page not foundが返ってきてしまっていた。- gaeのhttpのHandlerには

http.ListenAndServe()メソッドは使わない。